Emil Cioran

He vivido estos acontecimientos

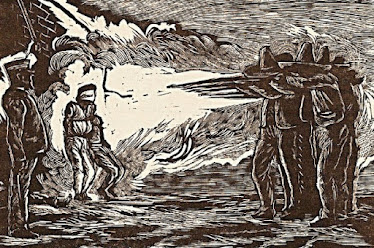

como algo inaudito, imprevisible. Asistimos a la resurrección trágica de un

pueblo, que yo creía desde hace mucho tiempo liquidado, y que va probablemente

a recuperar su salud a partir de una catástrofe sangrienta. Debo una confesión:

en el momento en que ha comenzado la insurrección, me disponía a escribir un

artículo contra los rumanos, que se titularía «La nada valaca» por referencia

al principado del Danubio que formó con la Moldavia el antiguo reino de

Rumania. Y con referencia, sobre todo, a la historia de una nación desventurada

y fallida, de un pueblo suicida. Los acontecimientos me han hecho cambiar de

opinión y renuncié a este proyecto. De ello estoy contento.

Uno de los poemas más citados en Rumania dice: «Despierta, rumano, de tu sueño de muerte». No es por azar que la insurrección haya nacido en Timisoara, al oeste del país, donde el 30% de la población es de origen húngaro. Supongo que los rumanos de cepa, en el resto del país, recibieron esta señal como una bofetada. Y los rumanos se despertaron de su sueño de muerte... bueno, no hay que creer que el suicidio es una especialidad rumana. Es más bien una invención húngara, me parece, lo cual, dicho por mí, es un cumplido. Durante mucho tiempo me pregunté: ¿por qué los rumanos no se suicidan en masa? Uno no puede imaginar hasta qué punto han podido sufrir; es impensable visto desde aquí. ¿Cómo puede uno vivir entre el miedo mórbido de los vecinos, de los propios hijos, de la sombra misma?

Con una política hábil y fundada del todo sobre el cálculo (la no ruptura con Israel, la distancia frente a Moscú, etc.). Ceausescu había incluso logrado engañar a los intelectuales. Siempre recordaré un paseo que hice sobre «Le pont-neuf», a las dos de la mañana, en compañía de mi amigo Noicea, probablemente el más grande filósofo rumano. Me decía «¿Qué tienes contra Ceausescu? No te comprendo...» ¿Lo creerán? ¡Noicea acababa de pasar seis años en las prisiones rumanas!

Un sentimiento de frustración apareció después del juicio a puertas cerradas y la rápida ejecución de Nicolae y Elena Ceausescu: ¿ahorrándose un proceso público, la democracia rumana no se habrá privado de un símbolo, una tribuna, un trampolín? Pienso que el miedo es un sentimiento que no se arranca tan fácilmente del corazón de los hombres. Dejando al tirano con vida, los nuevos responsables habrían tenido la impresión de que le dejaban una oportunidad. Sobre todo, que le daban una esperanza a sus esbirros armados, con los cuales tenía las mismas relaciones histéricas que Hitler con los SS, fenómeno que retrasó la capitulación de Alemania al final de la guerra. La idea de un proceso es sobre todo occidental. Por el contrario, había un serio riesgo de complicar la situación, en el momento mismo en que los miembros de la Securitate, no lo olvidemos, se abandonaban a su locura criminal. En este contexto, la ejecución de Ceausescu fue también un símbolo: significaba que la página más tenebrosa de la historia rumana había pasado. Hicieran lo que hicieran, los canallas desesperados estaban perdidos. Por otro lado, tengo confianza en Ion Ilescu, quien preside el Frente de Salvación Nacional. Sabía desde hace mucho que era la esperanza de Rumania. Ahora, habrá que observar el juego de los soviéticos. Todo está ahí.

En medio siglo, nunca he regresado a Rumania. Hoy, ¿tengo deseos? Sí y no, lo único que me atrae son los paisajes de los Cárpatos, que rodean al pueblo de mi infancia, Rasinari. Había un jardín y un cementerio. Me gustaba el cementerio, donde un sepulturero, viejo sabio y muy filósofo, me proveía de cráneos. Vivíamos él y yo una especie de idilio fúnebre. Llegué a pensar que me debería quedar en ese pueblo, entre campesinos analfabetas. Deploro la desaparición de los analfabetos, esa imagen de una humanidad primitiva, anterior a la civilización. Desde este punto de vista, la sociedad iletrada con la que soñaba Ceausescu habría colmado mis anhelos. Pero él la deseaba por razones diferentes. Era para tener esclavos. Cuando un pueblo muere de hambre, sacraliza la cultura, no la posee; el hambre continúa sojuzgándolo por medio de procedimientos ilusorios. Uno está condenado a no comprender nada de la tragedia rumana si no percibe que el problema es de entrada la subalimentación. Esta es responsable de una creciente tasa de impotencia sexual entre los jóvenes. ¿Qué valen los libros junto a esto?

El Nacional, Política, Núm. 38, México, 25 de enero 1990. Tomado de Nueva Sociedad Núm. 108 Julio-Agosto de 1990.