Rogelio Saunders

a Felicia, mi madre

a mi padrino Juan

a mi abuelo Eugenio

a los cuenteros cubanos

El hombre llevaba un rato largo meciéndose cuando de pronto, sin previo aviso, se apoyó con todo el cuerpo en el brazo desvencijado del sillón y dijo:

—Óigame lo que le digo: “Todos nos vamos a morir, y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto.”

Como yo no dije nada (me había quedado estupefacto), continuó:

—Eso decía un mago o curandero que conocí allá en la sierra, y que podía curar a los enfermos sólo con un vaso de agua de la pila.

¡Y todavía hay gente que no lo cree!

Nunca supe cómo se llamaba aquel hombre. El primer caso que vi fue el del hijo de Mircia. Nadie sabía muy bien lo que pasó. Unos dijeron que había estado jugando con unos amigos y se había caído en el río, y otros que había estado tomando agua de un pozo lleno de gusarapos. Primero le dio un dolor de cabeza muy fuerte que parecía que se le partía, y luego le subió muchísimo la fiebre y se le paralizaron todos los miembros del cuerpo, y ya no hubo dios que lo reviviera. En la casa de socorro no supieron qué hacer con él, así que lo tuvieron allí un rato y luego lo mandaron para la casa. Así eran las cosas en aquella época. Cuando no había nada que hacer, la familia se lo llevaba para la casa, a esperar lo que Dios quisiera. Acostaron al niño José en su cama (en mi pueblo no nos chiquéabamos los nombres: nada de “Juancito” o “de “Esperancito”. Sólo una vez lo hizo conmigo el curandero, y porque era él), y lo dejaron allí tendido, en su camita hecha de retazos, como un muñeco de madera.

Yo tenía diez años y lo recuerdo todo como si fuera hoy mismo, ahora mismo. (Y usted dirá que cómo puedo recordarlo todo si sólo tenía diez años y han pasado más de sesenta, y yo le digo que lo recordaría todo con exactitud aunque hubieran pasado cien mil años.)

Mircia se había agarrado el pelo de la cabeza con los dos puños, y tiraba de él hacia arriba, como si quisiera arrancárselo. José Antonio, el padre, no decía nada, sentado a horcajadas en una silla de respaldo de cuero en la que apenas cabía.

Yo llegué más tarde, porque me había pasado el día en el cañaveral, mirando a los cañeros. Me gustaba ver cómo cortaban y apilaban la caña, y más de una vez me había cortado yo mismo con las hojas largas y verdes, que cortan como papel.

Vi gente que entraba y salía sin decir una sola palabra, pero todos los gestos y las miradas decían lo mismo: de ésta no salía.

Aun así, fueron a buscar a uno del que se decía que había sido médico en otra época (o tal vez sólo había sido veterinario: nadie lo sabía a ciencia cierta) y que tenía la cabeza calva y redonda como un huevo. El hombre se sentó en el borde de la cama y miró a José, que tenía la frente apretada y como negra, y parecía estar pensando en algo muy difícil y profundo. El hombre estuvo palpando a José por aquí y por allá, y al final dijo en voz alta lo que todos pensaban sin atreverse a decirlo: de esta no salía.

José Antonio, que era un bruto, le fue arriba al pobre hombre, y si la sangre no llegó al río, fue porque su compadre Fulgencio lo abracó por el pecho y le dijo: “Compadre, así, no.”

El pobre veterinario calvo huyó despavorido.

Entonces el padrino de José, un hombre grueso y alto que tocaba el contrabajo (y que se había quedado ciego a los nueve años, jugando a la pelota), recordó que arriba en la Loma del Muerto vivía un hombre al que nadie veía mucho por el pueblo, y del que se decía que era curandero o mago y que podía curar a los enfermos tocándolos con la mano. (Decían también las malas lenguas que criaba canarios, y que de vez en cuando hacía unos viajes muy largos de los que volvía con las jaulas vacías.)

José Antonio lo estuvo pensando y pensando con la frente apoyada en el respaldo de la silla (le gustaba fingir que pensaba, sobre todo si no pensaba en nada), y finalmente recorrió una a una las figuras impávidas, hasta que se detuvo en un muchacho que estaba apoyado en la jamba de la puerta, mirándolo con cara de bobo. Ése era yo.

Me dijo: “Miguel, ve a buscarlo”.

(Yo no me llamo Miguel, pero todo el mundo me llama así, no sé por qué. Debe ser que tengo cara de Miguel.)

Cuando el gigante José Antonio decía algo, no se le discutía. Y eran siete kilómetros largos hasta la casa en la Loma del Muerto. Así que andandito.

Había anochecido ya, y era la noche más fría que había visto en la sierra, y la más callada.

Por no oírse, no se oían ni los grillos. Ni siquiera se oía el ulular del sijú, solo en la copa del plátano.

Toqué como cinco veces antes de que se oyera la voz, suave pero a la vez llena de autoridad: “Va. Va”.

Se oyó como si alguien quitara una tranca, y luego el crujido hiriente de la puerta (nunca me han gustado las puertas que crujen). La luz del quinqué me dio de sopetón en la cara. El hombre (estábamos casi a la misma altura, y eso que yo tenía diez años) miró primero mi cara de espanto, y luego fue recorriendo mi cuerpo hasta llegar a los zapatos rotos.

Preguntó: “¿Dónde es la cosa?"

Lo solté todo de carretilla:

“Es un niño que tiene seis años y que se llama José y que se cayó en el río y que todo el mundo dice que se va a morir.”

El hombre (casi no tenía cejas, y su cara tenía una gran mancha rojiza en el lado derecho) volvió a mirarme sin pestañear y dijo:

“Ay, Miguelito —(hasta hoy día no sé cómo diablos ese hombre supo que yo me llamaba Miguel)—: todos nos vamos a morir, y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto”.

Como yo me había quedado mudo, continuó:

—Vamos a hacer una cosa. Mientras yo me visto, coge este vaso y llénalo con agua de esa pila que está allí— (Y apuntó con el quinqué hacia un caño que tenía un palmo de alto y que parecía salir directamente de la tierra del patio). —Pero no hagas nada más —añadió—. Coge el agua y espérame junto a la cerca de palo.

No era cosa de ponerse a discutir a esa hora de la noche, así que hice exactamente lo que me dijo. Cuando volví a mirar, el hombre ya estaba vestido y listo, así que nos pusimos en camino.

—Miguel —me dijo cuando íbamos bajando—, la gente no sabe el poder que tiene la fe. Con este solo vaso de agua tú y yo vamos a curar al niño José. Puso una mano encima del vaso y otra debajo, y entonó:

Agua bendita

agua de Dios

lo que no cura el diablo,

lo curo yo.

Y fue repitiendo aquella letanía a todo lo largo de los siete kilómetros, sin cambiar un ápice el tono, como si fuera un sonsonete:

“Agua bendita, agua de Dios, lo que no cura el diablo, lo curo yo.” “Agua bendita, agua de Dios, lo que no cura el diablo…”

Cuando llegamos a la casa, el hombre impuso su ley desde el principio. Entró sin saludar y sin mirar a nadie, y dijo que lo llevaran directamente a donde estaba el niño. Puso el vaso de agua en la mesita al lado de la cama, y mojó en él dos dedos de la mano derecha. Luego fue haciendo señales con esos dos dedos por todo el cuerpo de José: una en la frente, una en el pecho, una en el vientre; una en la palma de la mano derecha, una en la palma de la mano izquierda, una en la planta del pie derecho y otra en la planta del pie izquierdo. Y eso fue todo.

Entonces miró por primera vez a los que estábamos en el cuarto, y que lo mirábamos también, entre asombrados e incrédulos, y dijo:

—Lo que está hecho, está hecho. Que nadie toque ese vaso de agua ni por casualidad. Y ahora, que los que tengan sueño se vayan a dormir. Yo velaré el sueño del niño.

Y se sentó en este mismo sillón en el que estoy sentado yo, y que ya en esa época estaba un poco desvencijado.

Ahora que estaba en la luz, pude verlo mejor, y confirmé que éramos casi de la misma estatura. Era oscuro de piel, y tenía los dedos cuadrados y cortos (en eso me fijé bien), y aunque estaba vestido con afectación, se veía que era un campesino como nosotros, aunque parecía como haber venido de otra parte (de un lugar quizá donde los árboles eran más altos, y las olas más turbulentas). Sentado allí en el sillón, sin alzar en ningún momento la voz, nos dominaba a todos.

—Váyanse a dormir, les digo. Yo velaré el sueño del niño.

No sé si fue el calor (había como un sopor que llenaba toda la casa), o que todos teníamos un cansancio mortal después de las muchas horas de angustia, pero nos fuimos quedando dormidos donde podíamos (menos Mircia y el padre de José, que se negaron a salir del cuarto). Yo me acosté (o más bien, me caí) en el pasillo, muy cerca de la puerta de entrada, y allí me fui haciendo un ovillo, hasta que no sabía ya quién era yo, ni quién era el niño José, ni qué había ido a hacer a aquella casa.

De pronto, me desperté (no sé cuánto tiempo había pasado, pero estoy seguro de que no había oído el canto de ningún gallo, porque a mí el canto de los gallos me gusta mucho, y siempre me despierta). Oí una especie de ruido indeterminado, como si alguien estuviera tratando de decir algo en medio del estruendo de una tormenta. El sonido fue aumentando y aumentando, hasta llenar por completo la casa, y llegó a un punto en que parecía que todo iba a estallar de un momento a otro. Abrí los ojos de par en par, porque me di cuenta de que era alguien que gritaba, y que el grito decía algo así como: “¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre bendita!”

Acabé de despertarme y me levanté de un salto. En efecto: era la voz de Mircia, que estaba gritando, y que ya debía haber despertado a toda la casa, y hasta a los gallos que se habían quedado dormidos.

—¡Ay, mi madre! —gritaba Mircia—. ¡Ay, mi madre bendita! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre bendita! El niño está vivo. El niño está vivo.

Quería decir que el niño estaba sano. Así que yo también quise participar en aquella locura y aquel grito, y con tres saltos me planté en el medio del cuarto. La luz de la mañana lo iluminaba ya, pero de momento no vi nada, así que me acerqué a la cama donde habían acostado al niño José. Tenía la frente despejada, y los ojos muy abiertos, como si se preguntara quién era toda esa gente extraña que llenaba su cuarto.

La madre buscó al curandero por toda la casa, sin encontrarlo, hasta que miró fugazmente por la ventana del baño, y lo vio. Estaba afuera, en el relente, mirando embelesado el diálogo de los tomeguines.

Mircia, que había envejecido como veinte años aquella noche, se acercó al hombre como una niña que se ha perdido:

—¿Cuánto le debo? —preguntó.

—Nada, señora —respondió el hombre—. No me debe nada. Pero si puede prestarme una manta vieja para volver a la loma, se lo agradecería. Es que tengo los huesos muy sensibles, y la humedad del rocío me hace daño.

(¡Y ese era el hombre que había recorrido siete kilómetros en la noche más fría de la sierra!)

Mircia estuvo a punto de echarse a reír, de puro nerviosismo; pero no lo hizo. Sólo volvió con la manta, se la dio, y el hombre se fue.

El segundo caso que recuerdo es el del herrero Micael y su esposa, la gorda Eunice. Hacía tiempo que Eunice no se sentía bien, y un día se acostó en la cama y ya no se levantó más. Micael estaba desesperado, porque Eunice era la luz de su vida.

Aquí que fueron a consultar a varios médicos (era otra época ya), pero todos coincidieron en el diagnóstico: era algo del bajo vientre, y no tenía buen pronóstico. En una palabra: a la gorda Eunice le quedaba poco tiempo de vida.

Eunice ya no decía nada. Sólo se quejaba débilmente, tumbada en la cama que se hundía bajo su peso, y de vez en cuando le pedía al atribulado Micael que le trajera un tamarindo para chuparlo (era una costumbre que se le había quedado de cuando era una niña flacucha y se subía en los árboles para perseguir a las jutías).

Como nadie se hubiera atrevido a subir hasta la Loma del Muerto, tuvo que hacerlo el mismo Micael en persona. Se fue hasta allá con su mula sorda, camina que te camina, más muerto que vivo, porque estaba seguro de que su gorda no se salvaba, porque no creía en los milagros, y porque tenía miedo del curandero. Las tres cosas.

Cuando llegó, el hombre estaba preparando una especie de pienso en una especie de vasija de barro. Nada más ver a Micael en su mula, con su cara de espanto y sus zapatos rotos, supo quién era y a lo que venía.

—¿Es Eunice, la gorda, no? —le dijo.

Micael estaba tan aterrorizado, que no se asombró de que el hombre pequeño, de labios gruesos y nariz prognática, lo supiera todo.

—Espéreme aquí —le dijo el hombre.

Puso la vasija en el suelo, entró en la casa y salió casi inmediatamente con un vaso de agua en la mano.

—¿Y eso? —preguntó Micael, aturdido.

—¿Esto? —dijo el hombre—. Un vaso de agua, ¿no lo ve?

—Sí, pero… —comenzó Micael, aún más aturdido.

—Nada de “pero” —dijo el hombre—. Sé a qué ha venido, y lo que espera de mí, y sé también que tiene miedo a los curanderos y que no cree en los milagros. Pero le digo una cosa: todos nos vamos a morir, y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Así que es usted, y no yo, el que va a salvar a la gorda Eunice.

Como Micael se había quedado petrificado sobre su mula, el hombre continuó:

—Mire: va a dejar su mula aquí, va a coger este vaso de agua y se va a ir caminando con él los siete kilómetros hasta su casa. La gente no sabe el poder que tiene la fe. Coge el vaso así —hizo un gesto para ilustrarlo—, pone una mano debajo y otra arriba, y va repitiendo a todo lo largo del camino, sin detenerse un momento, sin que se derrame el agua y sin dejar caer el vaso:

Agua bendita,

agua de Dios,

lo que no cura el diablo,

lo curo yo.

Tiene que repetirlo sin pausa, sin respiro, porque es la vida de Eunice la que está en juego, ¿me entiende? Y usted, que es el que más la quiere en este mundo, es el que tiene que salvarla.

Vio que Micael iba a abrir la boca, y lo interrumpió:

—No diga nada. No pregunte nada. Haga exactamente lo que le digo y no se preocupe por nada más. Cuando llegue a la casa, ponga el vaso de agua sobre la mesa, siéntese frente a él y siga repitiendo la letanía durante toda la noche. No se quede dormido por nada del mundo, y no deje que el agua del vaso se seque en ningún momento. ¡Es muy importante! Ah: y no piense en lo que me debe ni nada por el estilo. Cuando vuelva a buscar su mula, ponga unos centavos en el bolso de cuero que está en el árbol, para que no se me acabe el don. Y ahora váyase.

Y con la misma, volvió a su vasija que no era una vasija, y a su pienso que no era pienso.

Pasmado como estaba, Micael no tuvo valor para oponerse a las instrucciones del curandero. Hizo exactamente todo lo que le dijo que hiciera. Cuando llegó a su casa, puso el vaso sobre la mesa y se sentó frente a él, y siguió repitiendo sin descanso la letanía que le había enseñado el hombre, mientras oía en el fondo los gritos débiles y espaciados de Eunice, acostada y sola en el cuarto.

Pero parece que la parte de la letanía que hablaba del diablo tenía su razón de ser, porque el mismo acto de repetirla fue venciendo y anonadando a Micael, hasta que se quedó completamente dormido sobre la mesa, y se olvidó por completo de sí mismo, y de Eunice, y del pequeño hombre extraño que vivía solo en lo alto de la Loma del Muerto. Soñó con caballos que galopaban en una hermosa pradera, y con las ruinas de un castillo almenado y de forma cuadrada que estaba en un lugar que no visitaría nunca y cuyo nombre tampoco había oído: Roncesvalles.

Cuando despertó, sobresaltado, ya había amanecido, y tampoco esta vez habían cantado los gallos. Micael miró el vaso que estaba frente él, en la misma posición en que lo había dejado la noche anterior, y pensó que iba a morirse: el agua se había evaporado por completo. Se acordó de lo que le había dicho el hombre, y se levantó de un salto, desesperado. “Ay, Eunice” —gritó—. “Ay, Eunice. El agua se evaporó, Eunice. El agua se evaporó.”

Y comenzó a dar vueltas como un loco por toda la casa, como si lo hubiera mordido una culebra escondida en el rastrojo de la caña. “Ay, Eunice, el agua se secó. Ay, Eunice, el agua se evaporó”, gritaba. “Ay, Eunice, el agua se secó. Ay, Eunice, el agua se evaporó”

Hasta que, saltando y girando, fue a dar de bruces con una escena extraña. Por una puerta entreabierta vio una pierna gruesa que continuaba en una falda muy ancha. Intrigado, no sabía qué pensar de aquello, cuando de pronto se abrió toda la hoja y vio que alguien llenaba el hueco de la puerta, y que algo lo iluminaba por detrás, creando una mezcla asombrosa de colores y formas. La figura aquella tenía algo que brillaba en la mano, y preguntaba, con una voz de trueno. “Pero, ¿qué te pasa, Micael? ¿Te has vuelto loco? Soy yo, Eunice, que estoy sentada aquí en la cocina, pelando unas papas.”

Entonces, el enloquecido Micael volvió en sí, y se dio cuenta de que, en efecto, aquella figura gigantesca en el hueco de la puerta era la gorda Eunice, la luz de su vida, vivita y coleando, sentada junto a una bolsa de papas sucias. Y de que el sol de la mañana estaba iluminando toda la sierra, y de que los gallos finos, con las crestas como rubíes, no habían cantado. Y se fue, loco de felicidad, a buscar más papas sucias para que la gorda Eunice las siguiera pelando.

¡Y todavía hay gente que no lo cree!

El hombre se incorporó aún más, apoyándose con todo su peso sobre el brazo desvencijado del sillón, del que parecía salirse como una gran sombra, y dijo:

—Como decía siempre el curandero que conocí cuando era niño allá en la sierra: “Todos nos vamos a morir, y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto”.

Y añadió:

—Pero míreme un momento a la cara aquí en la luz y dígame: ¿no es verdad que yo tengo cara de llamarme Miguel?

Berlín. 10.01.2020

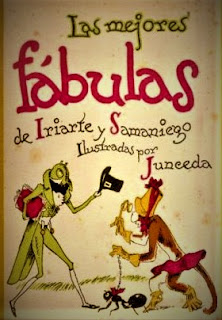

Imágenes: pinturas de Felipe Orlando