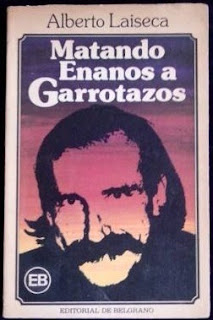

Alberto Laiseca

Dionisios Kaltenbrunner fue el

primero, en realidad, que inició estudios serios sobre plantas magnetofónicas.

En una sección del campo de concentración que rigió durante breve lapso (nueve

meses: el tiempo de la gestación), hizo instalar un pequeño jardín botánico y

dio orden de que los interrogatorios, así como las vivisecciones de prisioneras

o los experimentos científicos más exuberantes, tuviesen lugar en dicho jardín

para que las plantas los oyesen. Además las sesiones fueron grabadas y,

posteriormente, día y noche se las volvían a hacer escuchar a dichas plantas;

así, en esa forma, les ocurriría lo mismo que a las gallinas, las cuales ponen

más huevitos si oyen música clásica.

Los representantes del reino

vegetal, terminaron por volverse magnetofónicos también ellos, y ya tenían las

cintas magnéticas grabadas dentro suyo, por la ley de la equivalencia

energética de los diferentes y comunicados sistemas mágicos.

Paralelamente a todo ello dieron

a las plantas alimentos especiales para que sus savias corriesen más rápido;

tal era idéntico a grabar a mayor velocidad: si aumenta el número de vueltas de

la cinta por unidad de tiempo, más precisa obtenemos la voz; esto es: al

incrementar en la savia el número de señales que se correspondiesen con sonidos

-al agregar nuevas medidas- agigantaríase la precisión de lo escuchado por ley

de errores de Gauss..

Así pues las plantitas, ya

vueltas francamente magnetofónicas, proferían en medio de sus deleitados

chillidos todo lo que les habían enseñado. Innecesario es decir, cada día

estaban más altas y gordas, y los frutos jugosos, enormes y magníficos; hasta

en las que tradicionalmente no los ofrecían, por su particular especie. Como

los olmos, por ejemplo, que antes no daban.

Tuve una sola oportunidad para

observar el meritísimo jardín del Teknocraciamonitor de las I doble E Dionisios

Kaltenbrunner, aquel bienhechor. Yo le había rogado mucho; hasta el cansancio

de ambos, lo reconozco: "Pero mi Teknocraciamonitor..." "Yo

sería tan feliz si usted..." Por fin accedió, aunque no de la manera que

yo imaginaba.

Furioso ante mi insistencia,

extrajo de su uniforme una tenaza de enormes dimensiones. Me puse lívido.

Comprendí al momento que se disponía a privarme de mis pudendos testiculines.

No pude impedir que mi mano derecha descendiera en supuesta defensa, sobre la

zona en litigio. El subconsciente, a veces es tonto y nos descubre.

Me equivocaba sin embargo y por

suerte, ya que su intención no era la imaginada. No obstante esbozó una leve

sonrisa al ver mi gesto automático y por un momento dudó. Para mi dicha su

decisión consistió en no dejarse influenciar, ateniéndose a su primera idea:

apretar con ferocidad y tenaza, una de mis orejas.

Así, en tan incómoda posición,

fue llevándome -sin reparar en mis gritos y tropezones-, a dar con gran

velocidad una vuelta por el lugar. Cada tanto me obligaba a detenerme ante una

de sus preferidas, sin por ello soltarme, al tiempo que farfullaba "¿La

ve? ¿la ve?", o si no: "¿Le gusta? ¿le gusta?" y, siempre con su

tenaza enganchada en mi oreja, nos trasladábamos hasta la próxima acompañando

el paseo con bofetadas, testarazos y cachetes, que aplicaba con su mano libre;

o bien, cada tanto, recibía el homenaje de un disciplinario hecho con alambre

de púa trenzado con ortigas, que solía llevar colgado de su cinturón. Cada

golpe lo acompañaba vociferando alguna cosa -lo absurdo de las palabras

utilizadas, me conmovían más que los latigazos-: "¡Gitanerías!,

¡cosquillas!, ¡embelecos!, ¡arrumacos!, ¡cucamonas y carantoñas!".

Ignoro cómo salí vivo. Pensé que

iba a transformarme en magnetofónico a mí también.

Pese a la falta de bienestar

promovida por la situación, algo vi y recuerdo. Una parte de las plantas eran

altísimas, verdaderos árboles. Había otras diminutas. Todas ellas tenían algo

en común: no es que comieran, exactamente -al menos no me consta-; más bien

daban la impresión general de poder hacerlo. En los capullos de algunas,

observé dientecillos.

Ciertas flores se expresaban

mediante enormes volúmenes rojos. Otras propagaban amarillos resplandecientes,

entre verdes cristalinos y hojas como agujas. No faltaban las completamente

grises, de tonos monocordes, sostenidos y continuos, ausentes de ellas toda

presencia terrenal; como si fueran plantas marcianas o de las selvas venusinas.

Vi una especie de maíz, con

mazorcas marrones, trilobuladas, surgiendo entre espectrales hojas de

terciopelo azul.

Los aromas de todas ellas eran

densos, como si pertenecieran a esencias concentradas. Jamás olí nada igual

pero, cosa extraña, daban la sensación de algo familiar.

Mucho me habría gustado tomar

unas instantáneas, pero esto fue imposible. "Saque fotos; saque,

saque", me animaba el Teknocraciamonitor mientras proseguía llevándome de

la oreja, transformada a esa altura en salchichón, si tenemos en cuenta su

color, olor, sabor y volumen. "Saque fotos". No lo hice pues temí que

con tanto traqueteo la imagen saliera movida. En fin. Mala suerte.

Muy condescendiente y ya fuera

del vergel, me pregunto el comandante: "¿Desea algo mas?" "Sí:

irme". Por suerte ese día estaba de un humor excelente y cedió con

indulgencia ante mi requerimiento. Incluso me devolvió la oreja.

Ahora la tengo sobre mi mesa,

como un pisapapeles; como hizo Stalin con el cráneo de Hitler. Temo que algún

día manijeado la confunda con un orejón y me la coma.

Lamentable, la indigestión. Muy

lamentable.